Un destin français...

Ex: http://www.dedefensa.org

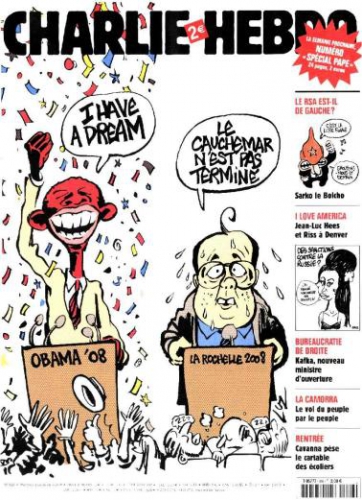

18 janvier 2015 – Le monde étonné et interloqué observe la France devenu le centre du monde ... Resserrons l’objectif tout en gardant une ouverture qui pourrait convenir pour retrouver des perspectives hors de ce cadre proposé, et réduisons le propos à ce constat, – “le bloc BAO étonné et interloqué observe la France devenu le centre du bloc BAO”. Il est vrai que les Anglo-Saxons, si prompts à railler les Français, n’ont pas hésité une seconde à sacraliser l’attaque de Charlie-Hebdo (1/7) en un second 9/11. Par la même occasion, et comme l’on choisit ce qui convient dans le registre des réflexes pavloviens du moment crisique, ils sont passés du déchaînement antipoutinien et antirusse au déchaînement antiterroriste, désignant pour la nième fois les islamo-fascistes comme la néo-“nouvelle peste” anti-occidentaliste. (C’est dire mais c’est tout dire sans trop se surprendre soi-même : le secrétaire général de l’OTAN Stoltenberg appelait les Russes à la coopération avec l’OTAN dans la bataille contre le terrorisme, le 8 janvier 2015 [Business Week] dans un discours fait dans la ville de Kreuth, en Bavière.)

L’aspect symbolique de l’attaque contre Charlie-Hebdo et la réaction française, l’espèce de sacralisation absolument sans frein ni nuance de l’événement, sont par exemple mis en évidence dans un commentaire de Wesley Pruden, du Washington Times (très proche des neocon), le 13 janvier 2015... Mais on remarquera déjà que ce commentaire approbatif est aussi et surtout l’occasion de mettre en cause celui qui, par contraste, n’a pas manifesté cette attitude, c’est-à-dire le président Obama qui-n’est-pas-venu-à-Paris... (Car tous les commentaires disons d’“adoubement” de la France vont dans ce sens d’un soutien affirmé qui naît de la vague de “Je suis Charlie” qui a déferlé sur le monde, mais aussitôt nuancé par de graves réserves concernant la situation en général, aussi bien ailleurs qu’en France même.) Pruden : «A headline in London exclaims that what happened in Paris “has galvanized France.” Well, that's good, so far as it goes. [...] [But] America is led by a president who neither understands nor celebrates the America that elected him. He knows only that his election, and re-election, gave him an opportunity to get on with transforming America into a nation that your grandfather would not recognize. The president's remarkable snub of the solidarity march in Paris cannot surprise anyone who has been paying attention to the news. This president cannot bring himself to confront the threat to America and call it by its rightful name... [....] The thrill of marching in Paris will wear off, and then what? Will the West go back to the comfort of indolence and the luxury of indifference?»

En effet, cela étant et la France ainsi intronisée sur l'instant et pour cet instant par le Système, et selon le réflexe pavlovien de service, se pose aussitôt la question inquiète des Anglo-Saxons : mais que va faire la France ? (C’est un de ces réflexes ataviques, qu’on peut évidemment mettre sur le compte des habitudes pavloviennes citées plus haut, mais qu’on peut aussi rattacher à quelque mystérieux courant historique, si mystérieux qu’on le jugerait métahistoriques. Ce réflexe, essentiellement anglo-saxon et de nature historique reconnue et souvent expérimentée tant de fois, est de n’accorder à la France qu’une confiance limitée dans la mesure où ce pays semble développer naturellement et parfois sinon souvent sans que ses dirigeants en aient même conscience des principes tels que souveraineté, légitimité, indépendance nationale, etc., – bref, tout ce qui a marqué la période gaulliste qui reste à cet égard la référence fondamentale des Anglo-Saxons pour leur jugement à cet égard, – mais qui existait en partie même sous la piteuse IVème République [voir, pour ceux qui ont le courage des longues lectures, l’extrait des Mémoires du dehors du 6 novembre 2006]. ) C’est-à-dire qu’en même temps que la France est adoubée par le flux d’une politique de communication et de symbolisme dans ce rôle central dans le dispositif-Système, se pose la question du “choix” qu’elle va faire, de l’orientation que va prendre sa situation, etc. On comprend que, dans un esprit américaniste par exemple, une telle question ne se poserait pas à propos de l’exemplaire vassalité, par atavisme également, du Royaume-Uni vis-à-vis des USA...

L’idée se dessine déjà dans l’analyse que donne le German Marshall Fund (GMF) du 13 janvier 2015, avec cette question fondamentale : l’immense démonstration de dimanche dernier est-elle l’annonce d’une union nationale solide ou au contraire un événement dans un processus de fragmentation interne très dangereux ? (Le GMF est une des institutions les plus représentatives du courant transatlantique et de la mainmise d’influence des USA sur l’Europe occidentale.) Après quelques observations sur la situation actuelle en France, avec l’attaque contre Charlie-Hebdo et les rapports politiques existants, Alexandra de Hoop Scheffer et Martin Quencez écrivent ceci où ces sujets sont abordés, mais où apparaît aussi entre les lignes le rôle que le GMF (les forces transatlantiques anglo-saxonnes) voudraient voir jouer à la France, – apaisement à l’intérieur, engagement renforcé dans le sens voulu par le bloc BAO à l’extérieur :

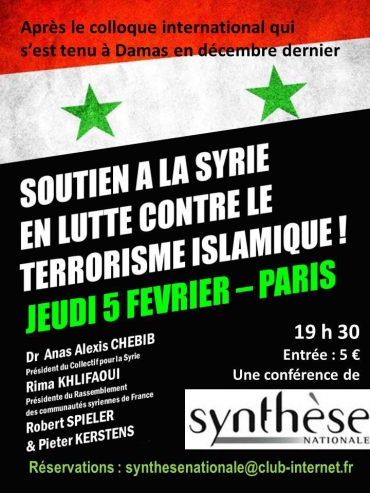

«... After the popular demonstrations all around France, what is at stake for the French government? At the domestic level, the reactions should be two-fold. On one hand, a strong legislative response is expected to show the ability of the state to effectively fight these threats. The fact that the terrorists were known by the police has triggered a popular demand to investigate the way authorities track such radicals in order to prevent future failures. The government will have to display transparency and rigor in the reinforcement of police and intelligence capabilities. On the other hand, maintaining national unity to avoid any further fragmentation in French society will be important, but remains challenging. Bringing together the entire nation against Islamist terrorism has to be balanced by taking into account specific community concerns. Limiting the risk of Islamophobic incidents should be a priority, as should including Muslim figures in the fight against terrorism. Reassuring the Jewish community will also be necessary. The appointment of a prefect in charge of coordinating the security of the Jewish institutions is part of the urgent measures being taken for that purpose.

»On the foreign policy front, these attacks can only reinforce Paris’s determination to take a leading role in the resolution of conflicts in the Middle East and North Africa, and push for a transatlantic response against havens for Islamist terrorists in Syria, Iraq, and the Sahel. The French government will also demand better European coordination on border control, the tracking of European citizens’ activities in the conflict zones in the Middle East, and closer cooperation with Internet companies to monitor and eventually remove material that could encourage terrorism.

»The shock of the Paris terrorist attacks will quickly change into political and strategic outcomes. These events will affect French society itself,BI> but it is unclear whether they will foster further tensions or provide an opportunity for renewed national political cohesion and cooperation with France’s transatlantic allies in the fight against terrorism.»

De fait, les nouvelles depuis dimanche dernier, qui permettent d’esquisser la situation française dans l’après-Charlie-Hebdo (ou l’après-1/7) ne sont pas vraiment exaltantes. Nous mettons de côté, bien entendu, les événements relevant purement du symbolisme et du système de la communication, notamment la sortie du numéro de Charlie-Hebdo et toutes les péripéties qui l’ont accompagnée, du phénoménal tirage réalisé en millions à l’annonce d’un abonnement par un George Clooney ou par un Arnold Schwarzenegger (non pas un mais 10 pour lui, dit-on, ce qui se conçoit par rapport à sa corpulence). Nous parlons des réactions dans diverses communautés, et notamment les deux qui, en France, ont été directement concernées par les événements du 7 au 9 janvier. Ainsi pouvait-on voir, comme dans raccourci saisissant de l’évolution de cette situation française, dans la même soirée du 12 janvier, Le Grand Journal présenter plusieurs intervenants musulmans exposant ce qu’on pourrait apprécier, du moins en partie pour les interventions, d’“angoisse des musulmans”, et dans l’émission 28’ de Arte la présentation des “l’angoisse des juifs de France”. Comme nous l’écrivions le 11 janvier 2015 à propos du thème de la défense de la “liberté d’expression” qui était le thème de la manifestation de dimanche, «[l’]union sacrée est totale, – sauf pour ceux qui n’ont pas fait leur dévotion, – pour partir par millions, comme l’on fait une levée en masse, à la défense de l’essentiel de la cause et à la promotion de l’essentiel du contraire de la cause. Cette observation suffit à nous faire comprendre combien les comportements massifs de communication et symboliques de ces tout derniers jours, dans le chef de cette réaction collective paroxystique, globalisée, surréaliste, aux événements de la semaine dernière, ont fait progresser le problème fondamental qui affecte les pays du bloc BAO, et la France en particulier, dans le sens de l’exacerbation, de la contradiction, de l’incompréhension, de l’anathème réciproque...»

Par conséquent, on a eu, depuis dimanche, de très nombreux témoignages, déclarations, actes, etc., montrant une soudaine et très active détérioration de la situation des deux communautés concernées, qui forment l’axe de tension qui sous-tend le débat de communication et de symbolisme accompagnant la crise pour en composer l’essentiel. Cette détérioration, marquée certes par des actes précis, est d’abord de l’ordre du psychologique, ce qui est le facteur dominant et écrasant de toute situation crisique aujourd'hui, et de celle-ci évidemment.

• Outre les diverses déclarations, à la fois pour séparer les musulmans en général des terroristes qui sont intervenus, à la fois pour lutter contre l’amalgame qui est si souvent développé, on a donc eu une recrudescence de manifestations opérationnelles contre des lieux musulmans divers de France, dont des mosquées ... Inscription, invectives, jets de projectiles, voire des coups de feu, etc. (Plus de 50 “attaques” de cette sorte en moins d’une semaine.) Sur BFM-TV, le 14 janvier à 19H00, le député socialiste de l’Essonne Malik Boutih a tracé un portrait d’une gravité extraordinaire de la situation dans les quartiers de banlieues où sont concentrés les musulmans, où bandes de délinquants et groupes extrémistes font régner la terreur, souvent en s’alliant les uns aux autres. Il a réclamé des mesures extrêmes, comme celle de “la mise sous tutelle de l’État” de certains quartiers, pour assurer une sécurité maximale et imposer un ordre qui serait évidemment qualifié de “draconien” par rapport au désordre qui règne.

• Les juifs ont également manifesté leurs craintes devant cette situation, notamment avec la manifestation d’un mouvement de départ de certains d’entre eux vers Israël. (L’intervention de Netanyahou, présent à Paris dimanche malgré les réticences de la présidence de la république française, a largement contribué à dramatiser la situation avec son appel invitant les juifs de France à s’installer en Israël pour y trouver la sécurité.) D’ores et déjà, le chiffre de 7.000 départs de juifs français en 2014, – le double de 2013, – est dans tous les esprits, et 2015 devrait fortement accélérer le mouvement. D’une façon très inattendue et paradoxale, ou bien très décourageante c’est selon, ce mouvement vers la “sécurité d’Israël” se fait et est encouragé alors qu’un document important vient d’annoncer la conviction du ministère israélien des affaires étrangères que la situation politique israélienne en 2015 connaîtra un “tsunami politique” :

«According to a classified document released by Israel’s Foreign Ministry on Tuesday, the current year will be the worst for the Zionist regime in terms of political pressure. The document, bearing the signature of the ministry's deputy director general for coordination, Gilad Cohen, warns that a “political tsunami” is awaiting Israel in 2015 especially with regards to the European countries’ increasing willingness to recognize the state of Palestine. The document has also cited the ongoing campaign for the boycott of business with Israel... [...] It has also expressed serious concern about the United States’ potential endorsement of the Palestinian bid for statehood at the United Nations Security Council. » (TV Press, le 13 janvier 2014.)

Même au niveau intellectuel parisien, dans la classe d’influence dominante connectée au “parti des salonards”, on trouve la marque d’oppositions dites déjà sur un ton très dur, qui risquent d’ajouter des affrontements extrêmement graves au niveau de la communication. Nous avons évoqué ce phénomène (voir le 16 janvier 2015), qui interfère gravement dans les clivages habituels des intellectuels et du “parti des salonards“ assurant la pseudo-stabilité de l’influence du Système au niveau de la communication et du symbolisme d’influence, et introduit un élément de désordre et de désunion extrêmement important alimentant la déstabilisation générale.

En l’espace de quelques jours, comme si ces esprits formatés n’attendait qu’une occasion de s’ébrouer complètement dans la servilité-Système, la propagande dans les organes officiels de communication a atteint un niveau grotesque, ouvertement stalinien... Les exemples de cette transmutation sont légions bien entendu, jusqu’à la nausée, et ne méritent même pas le piètre honneur intellectuel d’une démonstration de base. On ne résiste tout de même pas à la citation de celui (l’exemple) qui est rapporté par le site Lescrises.fr du 15 janvier 2015, reproduisant ces propos de Nathalie Saint-Cricq, chef du service politique de France-2 ... Un “appel à délation” très style-NKVD du temps de la Iejovtchina de 1936-1939 (la “période de Iéjov”, du nom du chef du NKVD de l’époque, de 1936 à 1938, Nicolas Iéjov) : «Ah non Elise faut pas faire preuve d’angélisme. C’est justement ceux qui ne sont pas “Charlie” qu’il faut repérer, ceux qui, dans certains établissements scolaires ont refusé la minute de silence, ceux qui “balancent” sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est le leur. Eh bien ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale...» (Le terme de “traiter” est élégamment révélateur.)

Contrairement à ce qui vient à l’esprit, et cela parfaitement stalinien d’ailleurs, cette sorte d’attitude n’est pas porteuse d’ordre par la terrorisation policière, mais productrice de désordre par la terrorisation psychologique, – encore plus dans ce cas, où l’analogie ne porte évidemment pas sur la liquidation physique. (Le principal caractère de la dictature policière stalinienne, à cause de ses excès en constante surenchère et l’incertitude totale que cette dynamique installait quant aux victimes de la répression, ce fut le désordre inefficace derrière la terreur et nullement la Terreur imposant l’ordre efficace. La seule fois où cette dictature fut efficace, c’est lorsqu’elle abandonna cette sorte de terreur insaisissable pour la mobilisation patriotique au nom de la Russie redevenue la référence spirituelle contre l’envahisseur nazi.)

L’antiSystème contre la “frilosité” française du Système

Cette situation générale semble indiquer que la ”vérité de la situation” est le désordre, c’est-à-dire l’absence de cohésion, de contrôle, c’est-à-dire, pourrait-on penser, une dynamique tendant vers une situation extrêmement préjudiciable à la France, qui pourrait éventuellement convenir au Système si elle dupliquait celle de la Grèce par exemple. Mais la France n’est manifestement pas la Grèce, dans un nombre si grand de situations par rapport aux domaines politiques, de puissance, de communication, d’influence, etc., que cette analogie n’a aucune signification utile pour une prospective. Du coup, le Système est bien moins assurée de connaître une prospective avantageuse.

En réalité, la France présente un tout autre tableau dans le domaine que nous privilégions qui est de savoir quelle évolution est possible entre la dynamique surpuissante du Système et la résistance antiSystème à la lumière de ce que nous jugeons être les influences nécessairement puissantes des grandes forces métahistoriques. Nous avons déjà largement exposé les grandes lignes de cette hypothèse dans notre texte du 11 janvier 2015.

«... La France est, aujourd’hui, par le vertige de son angoisse sur ses propres conditions, le pays le plus apte dans le bloc BAO, – et, en général, hors du bloc, avec la Russie, – à réaliser l’ampleur et la profondeur des abysses où nous emmène le Système. Elle qui avait depuis l’inspiration gaulliste tout pour devenir l’inspirateur de l’antiSystème, elle qui a versé dans l’alignement-Système le plus bas depuis près de dix ans et qui, soudain, pourrait se révéler, par le biais d’un mouvement qu’il s’agit d’interpréter selon une logique d’inversion vertueuse, comme éventuellement à finalité antiSystème.

«“Chaque nation, comme chaque individu, a reçu une mission qu’elle doit remplir. La France exerce sur l’Europe une véritable magistrature, qu’il serait inutile de contester... ”, écrivait Joseph de Maistre (‘Considérations sur la France’, 1796) à l’époque où l’Europe c’était le monde ; et terminant cette même phrase par ces mots qui résonnent étrangement, c'est-à-dire presque conformément et par une élégante prémonition au périple français actuel, résumé dans le précédent paragraphe : “...dont elle a abusé de la manière la plus coupable”. Maistre parlait de la Révolution, et l’on peut en être assuré à la lumière tremblotante de leur pensée spontanée de type réflexe un peu pavlovien, il n’est pas la tasse de thé de centaines de milliers de vertueux “Je suis Charlie” (disons, pour ceux qui le connaissent), lui-même réduit par eux à la condition de “réac’” selon le langage en vogue à la Cour présentement. Il a pourtant raison contre tous, Maistre, d’abord parce qu’il les domine tant par la hauteur de son esprit et la puissante beauté de sa plume qu’ils ne sont même plus capable de l’apercevoir et ainsi laissés à leurs stéréotypes ; ensuite parce que, en vouant la France aux gémonies dans cette période si particulière, il ne disconvient pas une seconde dans le même élan de pensée que, sans elle, rien de grand ne peut être fait dans les envolées de la métahistoire.

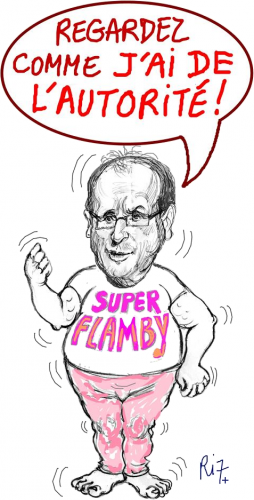

»L’idée survit jusqu’à nous et, malgré les extraordinaires bassesses auxquelles nous a conviés le couple Sarko-Hollande depuis 2007, la France semblerait soudain comme si elle gardait une potentialité d’exercer cette “véritable magistrature” sur l’Europe (sur le monde), qui serait de l’ordre de la communication, et qui serait nécessairement dans la voie de l’antiSystème. Ainsi, malgré les Français et leur président-poire, la France pourrait-elle se retrouver, dans l’imbroglio qu’on a décrit, et sans qu’elle s’en avise, et probablement par des voies qu'on qualifierait d'“impénétrables” selon la référence fameuse, parmi les forces inspiratrices centrales d’une dynamique antiSystème.»

La situation intérieure française est actuellement désespérée alors que le statut, l’influence symbolique et de communication de la France en tant qu’entité historique est à un niveau jamais atteint dans l’époque post-9/11 après l’attaque contre Charlie-Hebdo et le “Moment 1/7”. C’est à la fois un paradoxe et une situation extrême dont la France est coutumière dans son histoire ; de même et ceci confirmant et complétant cela, l’époque exceptionnelle où nous vivons est également pleine de situations à la fois paradoxales et extrêmes. Ce contraste n’a aucune signification ni de puissance, ni de prépondérance, ni d’autorité ; il est tout simplement, comme produit de l’étrange conjonction d’une France conduit par des pouvoirs extraordinairement pauvres et dissolvants depuis de nombreuses années et certainement depuis 2007, et d’un événement qui s’est produit dans des conditions à la fois précises et mises en doute par divers observateurs mais dont l’effet a été planétaire, dans une dimension et avec une puissance que nul ne pouvait imaginer ... 1/7, ou l’“ouragan-Charlie”, comme nous pourrions nommer la chose, est une sorte d’explosion thermonucléaire de la communication et du symbolisme de la part d’une entité (la France) qui sombrait (qui sombre) dans le désordre et dans l’inversion d'elle-même. Bien entendu, cette réaction puissante n’a rien à voir avec les mobilisations nationales qu’a déjà connues ce pays en diverses situations d’extrêmes urgence et danger, simplement à cause de la radicalité de l’époque et de l’exceptionnalité de sa différence qui en font une époque “à nulle autre pareille”.

La situation intérieure française est actuellement désespérée alors que le statut, l’influence symbolique et de communication de la France en tant qu’entité historique est à un niveau jamais atteint dans l’époque post-9/11 après l’attaque contre Charlie-Hebdo et le “Moment 1/7”. C’est à la fois un paradoxe et une situation extrême dont la France est coutumière dans son histoire ; de même et ceci confirmant et complétant cela, l’époque exceptionnelle où nous vivons est également pleine de situations à la fois paradoxales et extrêmes. Ce contraste n’a aucune signification ni de puissance, ni de prépondérance, ni d’autorité ; il est tout simplement, comme produit de l’étrange conjonction d’une France conduit par des pouvoirs extraordinairement pauvres et dissolvants depuis de nombreuses années et certainement depuis 2007, et d’un événement qui s’est produit dans des conditions à la fois précises et mises en doute par divers observateurs mais dont l’effet a été planétaire, dans une dimension et avec une puissance que nul ne pouvait imaginer ... 1/7, ou l’“ouragan-Charlie”, comme nous pourrions nommer la chose, est une sorte d’explosion thermonucléaire de la communication et du symbolisme de la part d’une entité (la France) qui sombrait (qui sombre) dans le désordre et dans l’inversion d'elle-même. Bien entendu, cette réaction puissante n’a rien à voir avec les mobilisations nationales qu’a déjà connues ce pays en diverses situations d’extrêmes urgence et danger, simplement à cause de la radicalité de l’époque et de l’exceptionnalité de sa différence qui en font une époque “à nulle autre pareille”.

Ou bien l’on choisit de voir dans ce contraste entre “la situation” désespérée” et l’effacement de la France, et son soudain surgissement de notoriété avec Charlie, l’effet d’un hasard, ou bien l’on explore l’hypothèse selon laquelle on y trouve quelque enseignement fondamental. On sait évidemment que nous choisissons le deuxième terme de l’alternative parce que l’évidence y invite sans discussion. L’événement général est assez exceptionnel pour n’avoir rien du hasard dans un environnement (communication, symbolisme) où rien justement n’est laissé au hasard dans le sens et l’orientation du discours, où tout indique au contraire une tension extraordinaire qui implique une concentration formidable sur la recherche de l’orientation sinon de la manipulation des événements ; d’autre part, il s’agit de la France, comme on ne cesse de le noter, qui possède une histoire puissante et des caractères exceptionnels dans les sens du meilleur comme du pire, qui impliquent également une forte implication dans l’importance prise par les événements. Mais surtout, et nous ne le dissimulons pas une seconde, nous répondons par ce choix à la force d’incitation de l’intuition, et conformément à une vision générale de la situation crisique qui nous conduit à considérer que tous les événements sont connectés entre eux et s’influencent les uns les autres.

Un autre élément qui influence largement l’orientation que nous suggère notre démarche intuitive nous pousse à cette sorte d’hypothèse et à cette exploration, qui est une évolution possible/probable de la politique russe de la France, soulignée dans notre texte du 15 janvier 2015. Encore ne voulons-nous parler en aucun cas de rapprochement de politique (même si c’est l’objet de la spéculation, et si la tendance y aide) mais de proximité des comportements, des âmes, des méthodes, etc. D’une façon qui pourrait paraître anecdotique mais qui n’en est pas moins caractéristique, un expert du contreterrorisme US, Thomas Sanderson, co-directeur du Transnational Threats Project au CSIS de Washington, observait, évoluant dans son jugement jusqu’à l’essentiel : «[French] have very robust capabilities for domestic security issues. [...] People in America have this ridiculous notion that's always mentioned by comedians or politicians, that the French are weak, they like to surrender because of World War II, and the reality is that their level of training and attitude and disposition to these [militants] is much closer to the U.S., Israelis and the Russians than it is to what we would consider weaker countries.” “I've often said [French are] closer to the Russian model than the U.S. model...»

Cette proximité entre la France et la Russie, – disons-le encore fortement, considérée hors de toute hypothèse politique mais comme une donnée métahistorique et transcendante, – se retrouve symboliquement dans l’auteur que nous citons, dans cet extrait du texte du 11 janvier 2015 cité plus haut. Là aussi, nous nous saisissons de Joseph de Maistre pour sa personnalité, sa puissance transcendantale, sa plume visionnaire, etc., et nullement pour analyses critiques des engagements et idéologies politiques qu’il eut et qui lui sont prêtées (Maistre serait-il “Je suis Charlie” ? Grave question). Là encore, il nous importe d’apprécier, dans le champ du symbolisme, que ce Savoyard qui plaçait la France au centre du monde tel qu’il le percevait, passa l’essentiel de sa vie la plus active comme diplomate en poste à Saint-Petersbourg (de 1803 à 1817, ambassadeur de Sardaigne en Russie), en profitant pleinement de la vie intellectuelle et initiatique de la capitale impériale, et en l’appréciant hautement. Manifestement, ses pensées sur la France comme ses Soirées de Saint-Petersbourg sont marquées par la fécondité des proximités mystérieuses entre ces deux nations, quelles que soient leurs différences contingentes parfois immenses sinon irréconciliables pour l’instant où elles se manifestent.

Ce qui rapproche aujourd’hui la France et la Russie, irrésistiblement, hors de tout contexte politique et géopolitique, hors de toute intrigue politique, de volonté d’alliance, de tractations de ferraille militaire, etc., c’est une perception collective dont elles disposent chacune dans leur chef, dont le cœur ne peut qu’être d’essence métahistorique, de l’immensité de la crise (la crise d’effondrement du Système) qui nous frappe et de l’inéluctabilité du destin de cette crise (ce que nous nommerions “la Chute”). Cette proximité est bien d’essence métahistorique et métaphysique et nullement d’essence religieuse (avec le sous-produit de la morale) : il ne s’agit pas de répondre à un dogme ou de se référer à un “c’était écrit” (même si cela est écrit), il s’agit d’une perception collective similaire ; il ne s’agit pas de la prosternation devant la Vérité (même si la Vérité dit cela), il s’agit de l’identification terrestre instinctive autant qu’intuitive d’une “vérité de situation”, c’est-à-dire la vérité d’un moment où se manifeste cette situation, – colossale chose, néanmoins cette “vérité de situation”-là, car colossal est le moment que nous vivons. Enfin, nous prétendons que cette perception similaire de la catastrophe en cours est également vécue, ou plutôt subie inconsciemment, sans conscience claire de la chose, évidemment sans rationalisation, dans le chef de ses principaux acteurs, notamment d’influence et de direction, dans les deux pays.

Cette similitude de perception s’exerce de façon très différente, selon des situations très différentes, selon des consciences inégales sinon inexistantes de la chose, – mais tout cela sans réelle importance, puisque c’est bien entendu sur un autre plan que nous exerçons notre démarche intuitive. De ce point de vue, ce qui n’est pas anodin dans un possible rapprochement politique France-Russie, c’est qu’il puisse être envisagé au moment où la France entre dans un paroxysme, un an après que la Russie soit entrée dans son propre paroxysme (la crise ukrainienne) ... Cela ne saurait être anodin mais, encore une fois, cela n’est ni indispensable ni vraiment significatif d’un point de vue politique pour d’éventuels arrangements ou cafouillages politiques à venir. C’est un signe, rien d’autre, mais rien de moins également parce que c’est le signe d’une proximité de perception d’une formidable puissance.

Dans cette perspective métahistorique ainsi tracée, quel destin, quel rôle envisager pour la France, – alors qu’on en connaît déjà beaucoup pour ce qui concerne la Russie déjà fort avancée sur la voie de son propre paroxysme avec son année de crise ukrainienne qui a mis cette grande nation dans une condition psychologique semblable aux grandes alarmes qu’elle connut lorsque son existence fut menacée ? C’est ici qu’intervient notre interprétation des événements dits-1/7 et, essentiellement, de l’extraordinaire effet de communication et de symbolisme qui a mis à nouveau la France en position très visible, et nécessairement inspiratrice dans un sens ou l’autre. On s’arrache Charlie-Hebdo à New York, à Moscou, à Tokyo, et cela ne cela ne veut évidemment pas dire que le “charlisme” (*) a conquis le monde. Là aussi, on leur fera l’honneur d’un raisonnement évident qu’ils ne méritent pourtant pas, les employés-Système innombrables : dans l’ère psychopolitique, avec la communication triomphante, nos experts en stratégie devaient savoir que la puissance de l’effet, – comme on dit “un essai” au rugby, – ne se transforme jamais en soi-même, disons en un “score” augmenté et décisif ; au contraire du rugby, on n’obtient pas un “effet transformé” (on dirait aussi bien “confirmé”) mais une situation complètement nouvelle et totalement imprévisible. Le “charlisme” a bouleversé le monde de la communication, – c’est-à-dire le monde, dit en bref, – il a joué son rôle, – passez muscade et passons à la suite ... Une seule chose d’assuré, c’est la France installée à nouveau en position d’influence, et diable qu’importe le moyen pour y être parvenue...

Notre hypothèse intuitive se poursuit donc en abandonnant décisivement la voie du “charlisme” qui n’est qu’un avatar comme en affectionnent les salons parisiens. Au contraire, – si l’on veut un avis sans surprise et à peine désabusé, – le triomphe anecdotique et de circonstance du “charlisme” va installer une sorte de pseudo-dictature démocratique de communication à prétention-robespierriste (ne disons pas pétainiste, pour ne pas inquiéter les âmes sensibles, et puis Valls fait plus Robespierre que Pétain), qui va évoluer complètement à contre-emploi car la puissance de son empire va se nourrir de ce qui détruit cette puissance. La sacro-sainte “liberté d’expression”, qui n’est pas qu’un slogan mais un exercice passionnel et hystérique permanent imposé à un univers entièrement communicationnel et symbolique tenu par des bornes très strictes qui emprisonnent la “liberté d’expression” dans le Goulag-Système qui importe, la sacro-sainte “liberté d’expression” donc est sacralisée dans cette posture contradictoire. Il s’agit d’autant d’interprétations du concept de la “liberté d’expression” que d’intervenants plus ou moins institutionnalisés, – c’est-à-dire que le concept va s’opérationnaliser, ou accélérer son opérationnalisation puisqu’il existe déjà, en un exercice permanent de désordre de la communication, constamment en mode paroxystique. (On comprend ce jugement quand l’on sait que la “liberté d’expression” va s’exercer sur des situations totalement contradictoires où les uns et les autres se trouvent régulièrement à contre-emploi, avec pour ou contre l’immigration, pour ou contre la responsabilité de l’immigration dans le terrorisme, pour ou contre l’“intégration à la française”, pour ou contre le “respect des différences” dans une société dont la vertu devrait être d’être multiculturaliste, pour ou contre la laïcité alors qu’un composant perçu comme vertueux [l’immigration musulmane] affirme une identité si forte en se basant sur une religion, etc.)

Sur le désordre déjà installé, ce supplément de désordre cela fait désordre... Cette dictature-robespierriste en carton-pâte, qui s’institue sur la sacralisation du concept qui s’oppose complètement à elle, est donc morte-née, elle est déjà thermidorienne, ou disons “thermidoriennisée”, avant que d’exister. Le résultat, d’ores et déjà perceptible avec la désintégration en cours de l’unité de la caste intellectuelle-médiatique-showbiz (voir à nouveau le 16 janvier 2015), ne se définit effectivement que par ce seul mot, – “désordre”, et encore dans le champ de la communication et du symbolisme, – et nullement par l’expression agitée comme un épouvantail de “guerre civile”, Kalachnikov au poing. C’est là que nous réintroduisons l’expression déjà employée d’“hyper-désordre” née du désordre et devenant inversion du désordre.

Nous avions déjà tenté de définir une première fois cette idée à propos l’Arabie Saoudite le 7 octobre 2014. On peut reprendre un extrait du texte en remplaçant “Arabie” par “désordre français”, « ou dans tous les cas ce qui en fait office dans les esprits (importance de la perception à cet égard pour les psychologies)». Cela donnerait ceci : «Nous raisonnons définitivement à front renversé, dans ce monde orwellien qui a complètement dépassé Orwell, parce que nous raisonnons absolument selon des normes et des conceptions antiSystème. Aujourd’hui, songeant précisément au destin [du désordre français] tel qu'on l'envisage, on ne peut écarter cette possibilité absolument paradoxale qu’un désordre supplémentaire marquerait peut-être un certain retour à l’ordre. Il pourrait s’agir d’un de ces points ultimes où le Système au bout de sa production de surpuissance atteint à son domaine décisif d’autodestruction. C’est avec le sort [de ce désordre français] que la crise [du Système] atteint un point décisif où elle pourrait enfin acquérir une importance effective, une importance utile, c’est-à-dire s’opérationnalisant en l’accélérant dans le processus de la crise d’effondrement du Système. Par des ramifications évidentes, notamment au niveau [de la situation politique européenne dans son sens le plus large,] elle rejoindrait en importance la crise ukrainienne et s’ajouterait à elle pour former effectivement un nœud crisique capable d’ébranler le Système.»

La définition de l’“hyper-désordre” que nous déduisions des remarques concernant l’Arabie convient alors parfaitement au cas français de désordre en accélération potentielle dans l’hypothèse intuitive que nous développons, et cela nécessairement dans le cadre européen puisque la France y est si importante, nécessairement en liaison avec l’autre crise majeure (l’Ukraine) et ce que l’on a dit des fluctuations en cours de la politique russe de la France ... «L’hyper-désordre qui est en train de détruire cette tentative d’“ordre” postmoderne qui est en vérité un pur désordre, est donc paradoxalement une poussée dont le sens antiSystème pourrait être jugé effectivement à finalité de “remise en ordre”. Même si les moyens sont totalement anarchiques et d’hyper-désordre, le sens, involontairement ou volontairement antiSystème c’est selon, est bien décrit selon cette orientation de la remise en ordre par le simple fait de la destruction du désordre que sème le Système, dans ce cas au travers de sa philosophie postmoderniste dont la pseudo-essence a été précédée par sa pseudo-existence. Au simulacre d’une fausse philosophie s’est ajoutée l’inversion de son opérationnalisation [qui la contredit totalement et devient l’outil de sa destruction].»

Ce rappel signifie que nous offrons l’hypothèse, dans le contexte nouveau où la constante accélération d’affrontement symbolique et de communication en France depuis 1/7 a pris un caractère de “crise nationale” à ciel ouvert, que le “désordre” français peut parfaitement, et doit même logiquement évoluer vers cette sorte que nous offrons, d’un “hyper-désordre” de communication et de symbolisme dont l’effet ébranlera nécessairement l’Europe. Cela n’est pas une proposition politique, géopolitique, etc., – répétition toujours nécessaire, – mais une hypothèse concernant un facteur explosif de déstabilisation qui s’installe au cœur du système européen, – la France n’est pas la Grèce, – qui va menacer toute l’extrêmement branlante stabilité extrémiste et furieuse de l’ensemble-Système que constitue aujourd’hui l’Europe institutionnelle. Il s’agit d’une dynamique évidemment, puissamment antiSystème. Le sympathique paradoxe est que ceux qui dénoncent habituellement les antiSystème contestataires de l’Europe en place le font grâce aux arguments connus, d’une banalité et d’une pauvreté épuisantes, sur le “repli sur soi”, sur la “France frileuse”, la “France rance”, ennemie des contacts extérieurs, etc. Dans ce cas qui est essentiel de cette “crise nationale” (sic), c’est le contraire : le “repli sur soi”, la “frilosité”, c’est la réaction-Système de ramener cette crise à la rassurante (re-sic) forme hexagonale et à un des poncifs de la gloire nationale de la seule France prétendant éclairer le monde à la bougie tremblotante du Siècle des Lumières. Au contraire, c’est la dynamique antiSystème potentielle qui, rejetant le “repli sur soi” et la “frilosité”, devrait porter au moins au niveau européen, par la communication et le symbolisme adversaire du Système, par l’intermédiaire de l’“ouragan-Charlie” interprété en mode d’inversion vertueuse, le réflexe français, psychologique, inconscient, de l’expression paroxystique d’une affreuse angoisse devant la Grande Crise dont l’exaltation enivrée de la “liberté d’d’expression” n’est qu’une manifestation, un sas d’accès.

Pour compléter cette hypothèse intuitive par l’énigme, sinon le Mystère qu’elle porte, il resterait à voir, et en vérité à constater qu’on n’en peut rien savoir, comment et avec quels effets s’exercera cet hyper-désordre antiSystème sur l’ensemble européen, et à quel moment, et de quelle façon, ce flux tumultueux rencontrera la dynamique russe qui porte la même tendance avec la perception de la Grande Crise sous une forme et dans des conditions complètement différentes. On en reste donc à la question posée... Mais nous pouvons avancer en conclusion de l'hypothèse, pour introduire un élément de précision, que cela ira très vite car l’histoire-devenue-métahistoire n’attend pas pour se manifester par les temps qui courent, et qui se contractent pour lui laisser le champ libre.

Note

(*) “Charlisme”, néologisme bienvenu que nous empruntons à Badia Benjelloun.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

... Et puis, voici que Greenwald réapparaît sur notre écran-radar (c’est-à-dire dans le champ de la communication que nous jugeons essentiel, pour suivre l’évolution de notre grande Crise Générale). Il s’agit bien entendu de la crise 1/7, ou l’“ouragan-Charlie” à partir de France. On comprend ce retour. Au centre du débat conceptuel de 1/7 se trouve la notion sacrée de “liberté d’expression”, brandie comme étendard de la grande manifestation de dimanche dernier à Paris, et cette notion est la raison d’être du chroniqueur, commentateur et guerrier de la communication qu’est Greenwald. Dans ce champ, Greenwald est quasiment de façon constante un agent antiSystème. C’est dans ce sens, et en prenant une position en flèche anti-Charlie, qu’il publie sur son site The Intercept deux artistes extrêmement incisifs, documentés, puissants, qui nous font penser qu’il est entré dans la bagarre et qu’il entend y tenir sa place.

... Et puis, voici que Greenwald réapparaît sur notre écran-radar (c’est-à-dire dans le champ de la communication que nous jugeons essentiel, pour suivre l’évolution de notre grande Crise Générale). Il s’agit bien entendu de la crise 1/7, ou l’“ouragan-Charlie” à partir de France. On comprend ce retour. Au centre du débat conceptuel de 1/7 se trouve la notion sacrée de “liberté d’expression”, brandie comme étendard de la grande manifestation de dimanche dernier à Paris, et cette notion est la raison d’être du chroniqueur, commentateur et guerrier de la communication qu’est Greenwald. Dans ce champ, Greenwald est quasiment de façon constante un agent antiSystème. C’est dans ce sens, et en prenant une position en flèche anti-Charlie, qu’il publie sur son site The Intercept deux artistes extrêmement incisifs, documentés, puissants, qui nous font penser qu’il est entré dans la bagarre et qu’il entend y tenir sa place.  »When we originally discussed publishing this article to make these points, our intention was to commission two or three cartoonists to create cartoons that mock Judaism and malign sacred figures to Jews the way Charlie Hebdo did to Muslims. But that idea was thwarted by the fact that no mainstream western cartoonist would dare put their name on an anti-Jewish cartoon, even if done for satire purposes, because doing so would instantly and permanently destroy their career, at least. Anti-Islam and anti-Muslim commentary (and cartoons) are a dime a dozen in western media outlets; the taboo that is at least as strong, if not more so, are anti-Jewish images and words. Why aren’t Douthat, Chait, Yglesias and their like-minded free speech crusaders calling for publication of anti-Semitic material in solidarity, or as a means of standing up to this repression? Yes, it’s true that outlets like The New York Times will in rare instances publish such depictions, but only to document hateful bigotry and condemn it – not to publish it in “solidarity” or because it deserves a serious and respectful airing. [...]

»When we originally discussed publishing this article to make these points, our intention was to commission two or three cartoonists to create cartoons that mock Judaism and malign sacred figures to Jews the way Charlie Hebdo did to Muslims. But that idea was thwarted by the fact that no mainstream western cartoonist would dare put their name on an anti-Jewish cartoon, even if done for satire purposes, because doing so would instantly and permanently destroy their career, at least. Anti-Islam and anti-Muslim commentary (and cartoons) are a dime a dozen in western media outlets; the taboo that is at least as strong, if not more so, are anti-Jewish images and words. Why aren’t Douthat, Chait, Yglesias and their like-minded free speech crusaders calling for publication of anti-Semitic material in solidarity, or as a means of standing up to this repression? Yes, it’s true that outlets like The New York Times will in rare instances publish such depictions, but only to document hateful bigotry and condemn it – not to publish it in “solidarity” or because it deserves a serious and respectful airing. [...]  »The apparently criminal viewpoint he posted on Facebook declared: “Tonight, as far as I’m concerned, I feel like Charlie Coulibaly.” Investigators concluded that this was intended to mock the “Je Suis Charlie” slogan and express support for the perpetrator of the Paris supermarket killings (whose last name was “Coulibaly”). Expressing that opinion is evidently a crime in the Republic of Liberté, which prides itself on a line of 20th Century intellectuals – from Sartre and Genet to Foucault and Derrida – whose hallmark was leaving no orthodoxy or convention unmolested, no matter how sacred.

»The apparently criminal viewpoint he posted on Facebook declared: “Tonight, as far as I’m concerned, I feel like Charlie Coulibaly.” Investigators concluded that this was intended to mock the “Je Suis Charlie” slogan and express support for the perpetrator of the Paris supermarket killings (whose last name was “Coulibaly”). Expressing that opinion is evidently a crime in the Republic of Liberté, which prides itself on a line of 20th Century intellectuals – from Sartre and Genet to Foucault and Derrida – whose hallmark was leaving no orthodoxy or convention unmolested, no matter how sacred.  Plus encore, l’intervention de Greenwald donne également une caution internationale au constat encore plus important que la crise-Charlie déchire directement une classe occupant une place fondamentale dans la bataille, – la classe réunissant le monde intellectuel, le complexe médiatique avec presse-Système et réseaux antiSystème, le showbiz et ses diverses ramifications. Tout ce monde d’influence, très puissant dans l’entité anglosaxonne globalisée mais également dans l’ensemble parisien-français où il dispose d’une réputation immémoriale, s’est déjà trouvé face aux contradictions classiques (“liberté d’expression”, “lutte contre l’obscurantisme”, attitudes vis—à-vis de l’immigration notamment musulmane et de l’islamisme extrémiste, etc.). Cette fois il y est confronté directement, au cœur même de ses débats quotidiens, de ses intérêts, de ses privilèges, de l’exercice de son influence, comme s’il devenait lui-même la ligne de front alors qu’il était jusque-là cantonné “à l’arrière” pour discutailler sans trop de risques. Lorsqu’un Pascal Bruckner traite de “collabos” des tueurs de Charlie un Guy Bedos ou un Luc Ferry, lorsque nombre de juifs français se montrent de plus en plus favorables aux thèses d’un Zemmour ou à l’orientation du Front National, on comprend que cette puissance caste d’influence sur laquelle s’appuie le Système est effectivement et désormais déchirée selon des lignes de fluctuation insaisissables et très mobiles, qui font passer en un clin d’œil, l’un ou l’autre d’une position-Système à une position antiSystème, sans qu’il l’ait voulu délibérément, sans même qu’il s’en rende compte nécessairement... Nous nous trouvons alors dans une situation, – les choses vont tellement vite, – où le désordre créé par la crise-Charlie menace de se transformer à tout moment, pour un moment rapide ou plus durablement c’est selon et c’est fluctuant, en hyper-désordre, basculant ainsi d’une position-Système à une position-antiSystème (désordre devenant hyper-désordre : voir par exemple notre texte du

Plus encore, l’intervention de Greenwald donne également une caution internationale au constat encore plus important que la crise-Charlie déchire directement une classe occupant une place fondamentale dans la bataille, – la classe réunissant le monde intellectuel, le complexe médiatique avec presse-Système et réseaux antiSystème, le showbiz et ses diverses ramifications. Tout ce monde d’influence, très puissant dans l’entité anglosaxonne globalisée mais également dans l’ensemble parisien-français où il dispose d’une réputation immémoriale, s’est déjà trouvé face aux contradictions classiques (“liberté d’expression”, “lutte contre l’obscurantisme”, attitudes vis—à-vis de l’immigration notamment musulmane et de l’islamisme extrémiste, etc.). Cette fois il y est confronté directement, au cœur même de ses débats quotidiens, de ses intérêts, de ses privilèges, de l’exercice de son influence, comme s’il devenait lui-même la ligne de front alors qu’il était jusque-là cantonné “à l’arrière” pour discutailler sans trop de risques. Lorsqu’un Pascal Bruckner traite de “collabos” des tueurs de Charlie un Guy Bedos ou un Luc Ferry, lorsque nombre de juifs français se montrent de plus en plus favorables aux thèses d’un Zemmour ou à l’orientation du Front National, on comprend que cette puissance caste d’influence sur laquelle s’appuie le Système est effectivement et désormais déchirée selon des lignes de fluctuation insaisissables et très mobiles, qui font passer en un clin d’œil, l’un ou l’autre d’une position-Système à une position antiSystème, sans qu’il l’ait voulu délibérément, sans même qu’il s’en rende compte nécessairement... Nous nous trouvons alors dans une situation, – les choses vont tellement vite, – où le désordre créé par la crise-Charlie menace de se transformer à tout moment, pour un moment rapide ou plus durablement c’est selon et c’est fluctuant, en hyper-désordre, basculant ainsi d’une position-Système à une position-antiSystème (désordre devenant hyper-désordre : voir par exemple notre texte du

La situation intérieure française est actuellement désespérée alors que le statut, l’influence symbolique et de communication de la France en tant qu’entité historique est à un niveau jamais atteint dans l’époque post-9/11 après l’attaque contre Charlie-Hebdo et le “Moment 1/7”. C’est à la fois un paradoxe et une situation extrême dont la France est coutumière dans son histoire ; de même et ceci confirmant et complétant cela, l’époque exceptionnelle où nous vivons est également pleine de situations à la fois paradoxales et extrêmes. Ce contraste n’a aucune signification ni de puissance, ni de prépondérance, ni d’autorité ; il est tout simplement, comme produit de l’étrange conjonction d’une France conduit par des pouvoirs extraordinairement pauvres et dissolvants depuis de nombreuses années et certainement depuis 2007, et d’un événement qui s’est produit dans des conditions à la fois précises et mises en doute par divers observateurs mais dont l’effet a été planétaire, dans une dimension et avec une puissance que nul ne pouvait imaginer ... 1/7, ou l’“ouragan-Charlie”, comme nous pourrions nommer la chose, est une sorte d’explosion thermonucléaire de la communication et du symbolisme de la part d’une entité (la France) qui sombrait (qui sombre) dans le désordre et dans l’inversion d'elle-même. Bien entendu, cette réaction puissante n’a rien à voir avec les mobilisations nationales qu’a déjà connues ce pays en diverses situations d’extrêmes urgence et danger, simplement à cause de la radicalité de l’époque et de l’exceptionnalité de sa différence qui en font une époque “à nulle autre pareille”.

La situation intérieure française est actuellement désespérée alors que le statut, l’influence symbolique et de communication de la France en tant qu’entité historique est à un niveau jamais atteint dans l’époque post-9/11 après l’attaque contre Charlie-Hebdo et le “Moment 1/7”. C’est à la fois un paradoxe et une situation extrême dont la France est coutumière dans son histoire ; de même et ceci confirmant et complétant cela, l’époque exceptionnelle où nous vivons est également pleine de situations à la fois paradoxales et extrêmes. Ce contraste n’a aucune signification ni de puissance, ni de prépondérance, ni d’autorité ; il est tout simplement, comme produit de l’étrange conjonction d’une France conduit par des pouvoirs extraordinairement pauvres et dissolvants depuis de nombreuses années et certainement depuis 2007, et d’un événement qui s’est produit dans des conditions à la fois précises et mises en doute par divers observateurs mais dont l’effet a été planétaire, dans une dimension et avec une puissance que nul ne pouvait imaginer ... 1/7, ou l’“ouragan-Charlie”, comme nous pourrions nommer la chose, est une sorte d’explosion thermonucléaire de la communication et du symbolisme de la part d’une entité (la France) qui sombrait (qui sombre) dans le désordre et dans l’inversion d'elle-même. Bien entendu, cette réaction puissante n’a rien à voir avec les mobilisations nationales qu’a déjà connues ce pays en diverses situations d’extrêmes urgence et danger, simplement à cause de la radicalité de l’époque et de l’exceptionnalité de sa différence qui en font une époque “à nulle autre pareille”.

Enfin posons une dernière question mais elle est évidente : n'y aurait-il pas en dehors de François Hollande un autre lauréat ou lauréate du loto de la terreur ? Un correspondant lointain totalement obsédé par le danger du Front National en vient à supposer dans son délire la main de Le Pen derrière les attentats. Stupide mais très curieusement et pour la première fois, le New York Times, véritable baromètre des mondialistes, des occidentistes accorde dans l'événement ses faveurs à Marine Le Pen en lui donnant la préséance sur François Hollande ou tout autre homme politique français. Sous un titre très habile «

Enfin posons une dernière question mais elle est évidente : n'y aurait-il pas en dehors de François Hollande un autre lauréat ou lauréate du loto de la terreur ? Un correspondant lointain totalement obsédé par le danger du Front National en vient à supposer dans son délire la main de Le Pen derrière les attentats. Stupide mais très curieusement et pour la première fois, le New York Times, véritable baromètre des mondialistes, des occidentistes accorde dans l'événement ses faveurs à Marine Le Pen en lui donnant la préséance sur François Hollande ou tout autre homme politique français. Sous un titre très habile «

On savait déjà que la Chine espionnait la France grâce à une station d’écoute installée sur le toit d’une annexe de l’ambassade de Chine à Chevilly Larue, en banlieue parisienne. La NSA américaine a, quant à elle, installé une station d’écoute sur le toit de l’ambassade des Etats-Unis, place de la Concorde, à quelques mètres de l’Elysée. Les fenêtres avec volets fermés que l’on peut voir sont en fait fausses, à la façon des villages Potemkine, créés afin de masquer leur pauvreté lors de la visite de l’impératrice Catherine II en Crimée en 1787… Cette station d’écoute qui ne cible pas que les Français, a sans doute été installée entre 2004 et 2005. Elle est opportunément située à seulement 350m du palais de l’Elysée, 450m du Ministère de l’Intérieur, 600m du Ministère de la Justice, 700m du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Assemblée Nationale, et 950m du Ministère de la Défense (et on trouve également dans un rayon d’un kilomètre plusieurs ambassades et des entreprises stratégiques)… Cette pratique est évidemment courante dans le monde du renseignement. Les Israéliens et les Russes, notamment, s’en donnent à cœur joie, eux aussi. Mais les Américains n’ont, cette fois-ci, sans doute pas commis l’incroyable faute de confier à des entreprises locales les travaux de rénovation de leur ambassade. Comme à Moscou, il y a 50 ans. Ils avaient alors décidé de construire une nouvelle ambassade, dont les travaux furent confiés à des entreprises soviétiques. Résultat : l’ambassade se trouva truffée de micros et fut inutilisable. Il est vrai que les Soviétiques savaient y faire. Une anecdote : à l’époque gaulliste, l’ambassadeur de France à Moscou était tombé sous le charme d’une ravissante Soviétique qui travaillait bien entendu pour le KGB. Il fut filmé dans ses ébats en long et en large, si l’on ose dire. Le KGB tenta de le faire chanter. Il eut l’honnêteté de se dénoncer et fut derechef rapatrié en France. De Gaulle, qui ne manquait pas toujours d’humour, le convoqua et lui posa la question suivante : « Alors, on couche ? »

On savait déjà que la Chine espionnait la France grâce à une station d’écoute installée sur le toit d’une annexe de l’ambassade de Chine à Chevilly Larue, en banlieue parisienne. La NSA américaine a, quant à elle, installé une station d’écoute sur le toit de l’ambassade des Etats-Unis, place de la Concorde, à quelques mètres de l’Elysée. Les fenêtres avec volets fermés que l’on peut voir sont en fait fausses, à la façon des villages Potemkine, créés afin de masquer leur pauvreté lors de la visite de l’impératrice Catherine II en Crimée en 1787… Cette station d’écoute qui ne cible pas que les Français, a sans doute été installée entre 2004 et 2005. Elle est opportunément située à seulement 350m du palais de l’Elysée, 450m du Ministère de l’Intérieur, 600m du Ministère de la Justice, 700m du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Assemblée Nationale, et 950m du Ministère de la Défense (et on trouve également dans un rayon d’un kilomètre plusieurs ambassades et des entreprises stratégiques)… Cette pratique est évidemment courante dans le monde du renseignement. Les Israéliens et les Russes, notamment, s’en donnent à cœur joie, eux aussi. Mais les Américains n’ont, cette fois-ci, sans doute pas commis l’incroyable faute de confier à des entreprises locales les travaux de rénovation de leur ambassade. Comme à Moscou, il y a 50 ans. Ils avaient alors décidé de construire une nouvelle ambassade, dont les travaux furent confiés à des entreprises soviétiques. Résultat : l’ambassade se trouva truffée de micros et fut inutilisable. Il est vrai que les Soviétiques savaient y faire. Une anecdote : à l’époque gaulliste, l’ambassadeur de France à Moscou était tombé sous le charme d’une ravissante Soviétique qui travaillait bien entendu pour le KGB. Il fut filmé dans ses ébats en long et en large, si l’on ose dire. Le KGB tenta de le faire chanter. Il eut l’honnêteté de se dénoncer et fut derechef rapatrié en France. De Gaulle, qui ne manquait pas toujours d’humour, le convoqua et lui posa la question suivante : « Alors, on couche ? »